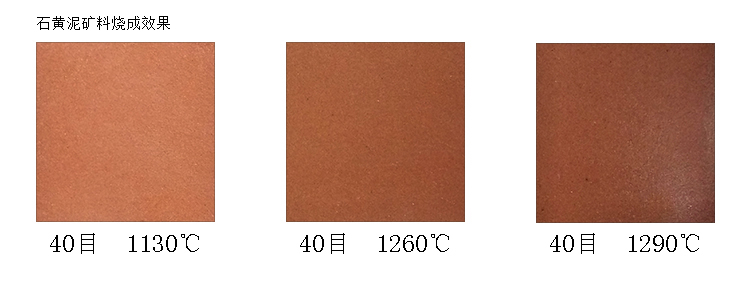

石黄泥属泥质细粉砂岩。一般产于嫩泥夹层,偶尔也产于嫩泥底部,含矿量极少矿料外观呈浅红黄色泥性致密块状,比较坚硬,含有少量的微细白色云母碎片。遇水能自行分散成小块状,但不溶于水。烧成后色似朱砂,故又名“朱砂泥”。经一定的高温呈砖红色。熟泥可塑性较好,成型时略酥,制作时带有泥沙性,烧成温度范围较宽。不易起泡、起皱,变形率较小,能制作较大型的作品。—般烧成1120~1200℃左右,收缩率6.5%左右。烧成后表面似蜜温欠火状,具有粉质感,但敲击的音频比同等烧结程度的紫泥、甲泥等胎质要局。继续加温烧成后的外观色泽、烧结程度,不似紫泥、甲泥等加温后能产生明显变化。烧成后胎质比较疏松,注水时能随水位高低变色。这和《阳羡砂壶图考》中关于朱色变色壶的记载十分相似。

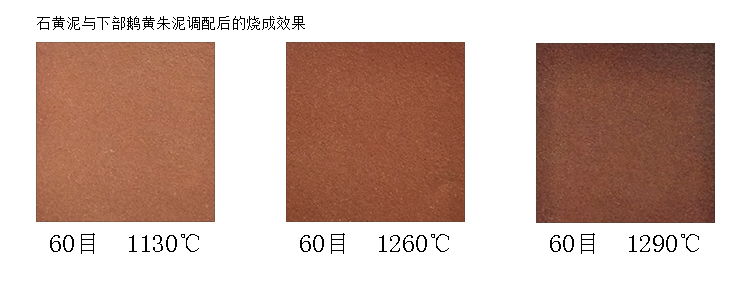

石黄泥单独成陶,使用后表面会产生色脏现象,这与早期的一些历史作品也相符合。但若与其他矿料混用,特别是与下部的朱泥矿料混用,会对其泥质起很好的调节作用,使烧成后的外观色泽和胎质性能等达到比较优异的效果。这种混用现象在一些历史作品中也有体现,这也符合当时原料开采及使用的实际状况,当然更期待同行们的共同探讨。