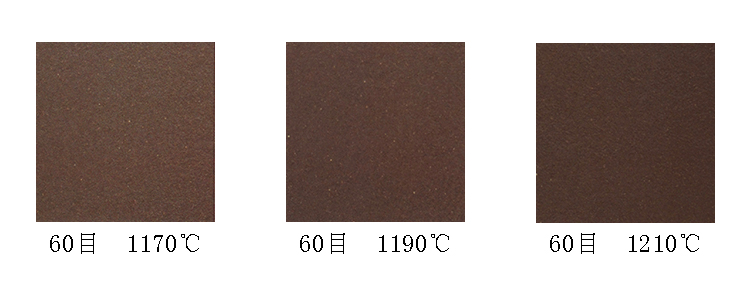

产于蠢墅大水潭北侧向西一百多米处。矿料外观质地均匀细腻,呈紫褐微透红色致密块状,易碎略坚硬,白色云母碎片含量极少,表面呈贝壳纹理状,有白色腊质状(烧成后会形成白点状),断面呈紫黑微透红色。前人因这种矿料颜色与天青染色料相似,故习惯称为“天青泥”。熟泥比较细腻,可塑性较好,成型制作时带有一定泥沙性,烧成温度范围较宽。一般烧成1160~1210℃左右,收缩率8%左右。烧成后呈深猪肝色,表面呈细梨皮状,胎质细密坚润,色泽效果细腻而丰富。

天青泥贴层是梨皮泥,烧成后呈梨冻色,和《阳羡茗壶系》中记载;“天青泥出蠡墅,陶之变黯肝色,又其夹支有梨皮泥,陶现梨冻色。”完全吻合。光绪八年《宜兴县志》记载:“天青泥于诸泥最贵,制茗壶者特用之”。天青泥在古时就不多见,现代更是久已不见。这次由于紫砂路的修建,使本以为绝迹的天青泥得以再现。